The latest research on dual-color semiconductor lasers

Semiconductor disc lasers (SDL lasers), also known as vertical external cavity surface-emitting lasers (VECSEL), have attracted much attention in recent years. It combines the advantages of semiconductor gain and solid-state resonators. It not only effectively alleviates the emission area limitation of single-mode support for conventional semiconductor lasers, but also features a flexible semiconductor bandgap design and high material gain characteristics. It can be seen in a wide range of application scenarios, such as low-noise narrow-linewidth laser output, ultra-short high-repetition pulse generation, high-order harmonic generation, and sodium guide star technology, etc. With the advancement of technology, higher requirements have been put forward for its wavelength flexibility. For instance, dual-wavelength coherent light sources have demonstrated extremely high application value in emerging fields such as anti-interference lidar, holographic interferometry, wavelength division multiplexing communication, mid-infrared or terahertz generation, and multi-color optical frequency combs. How to achieve high-brightness dual-color emission in semiconductor disc lasers and effectively suppress gain competition among multiple wavelengths has always been a research difficulty in this field.

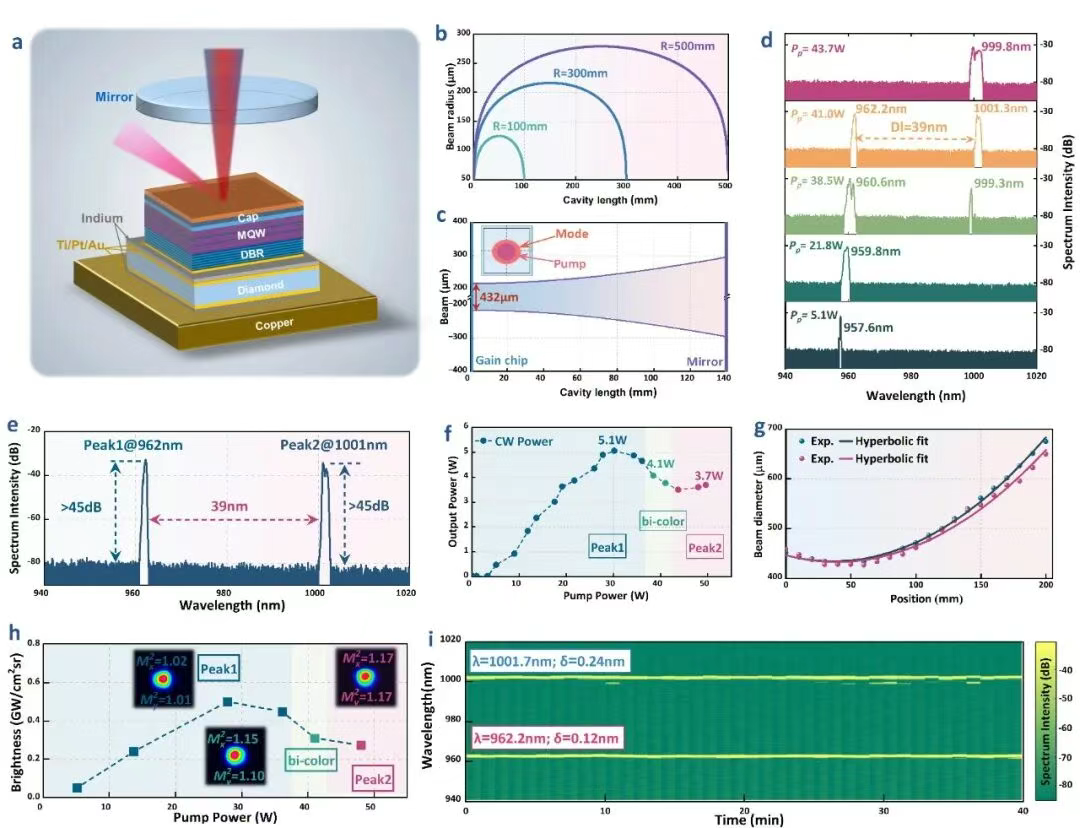

Recently, a dual-color semiconductor laser team in China has proposed an innovative chip design to address this challenge. Through in-depth numerical research, they found that precisely regulating the temperature-related quantum well gain filtering and semiconductor microcavity filtering effects is expected to achieve flexible control of dual-color gain. Based on this, the team successfully designed a 960/1000 nm high-brightness gain chip. This laser operates in fundamental mode near the diffraction limit, with an output brightness as high as approximately 310 MW/cm²sr.

The gain layer of the semiconductor disc is only a few micrometers thick, and a Fabry-Perot microcavity is formed between the semiconductor-air interface and the bottom distributed Bragg reflector. Treating the semiconductor microcavity as the built-in spectral filter of the chip will modulate the gain of the quantum well. Meanwhile, the microcavity filtering effect and semiconductor gain have different temperature drift rates. Combined with temperature control, the switching and regulation of output wavelengths can be achieved. Based on these characteristics, the team calculated and set the gain peak of the quantum well at 950 nm at 300 K temperature, with the temperature drift rate of the gain wavelength being approximately 0.37 nm/K. Subsequently, the team designed the longitudinal constraint factor of the chip using the transmission matrix method, with peak wavelengths of approximately 960 nm and 1000 nm respectively. Simulations revealed that the temperature drift rate was only 0.08 nm/K. By using metal-organic chemical vapor deposition technology for epitaxial growth and continuously optimizing the growth process, high-quality gain chips were successfully fabricated. The measurement results of photoluminescence are completely consistent with the simulation results. To alleviate thermal load and achieve high-power transmission, the semiconductor-diamond chip packaging process has been further developed.

After completing the chip packaging, the team conducted a comprehensive assessment of its laser performance. In continuous operation mode, by controlling the pump power or the heat sink temperature, the emission wavelength can be flexibly adjusted between 960 nm and 1000 nm. When the pump power is within a specific range, the laser can also achieve dual-wavelength operation, with a wavelength interval of up to 39.4 nm. At this time, the maximum continuous wave power reaches 3.8 W. Meanwhile, the laser operates in fundamental mode near the diffraction limit, with a beam quality factor M² of only 1.1 and a brightness as high as approximately 310 MW/cm²sr. The team also conducted research on the quasi-continuous wave performance of the laser. The sum frequency signal was successfully observed by inserting the LiB₃O₅ nonlinear optical crystal into the resonant cavity, confirming the synchronization of the dual wavelengths.

Through this ingenious chip design, the organic combination of quantum well gain filtering and microcavity filtering has been achieved, laying a design foundation for the realization of dual-color laser sources. In terms of performance indicators, this single-chip dual-color laser achieves high brightness, high flexibility and precise coaxial beam output. Its brightness is at the international leading level in the current field of single-chip dual-color semiconductor lasers. In terms of practical application, this achievement is expected to effectively enhance the detection accuracy and anti-interference capability of multi-color lidar in complex environments by leveraging its high brightness and dual-color characteristics. In the field of optical frequency combs, its stable dual-wavelength output can provide crucial support for applications such as precise spectral measurement and high-resolution optical sensing.

Post time: Sep-23-2025