The types of tunable laser

The application of tunable lasers can generally be divided into two major categories: one is when single-line or multi-line fixed-wavelength lasers cannot provide the required one or more discrete wavelengths; Another category involves situations where the laser wavelength must be continuously tuned during experiments or tests, such as spectroscopy and pump-detection experiments.

Many types of tunable lasers can generate tunable continuous wave (CW), nanosecond, picosecond or femtosecond pulse outputs. Its output characteristics are determined by the laser gain medium used. A basic requirement for tunable lasers is that they can emit lasers over a wide range of wavelengths. Special optical components can be used to select specific wavelengths or wavelength bands from the emission bands of tunable lasers. Here we will introduce several common tunable lasers to you

Tunable CW standing wave laser

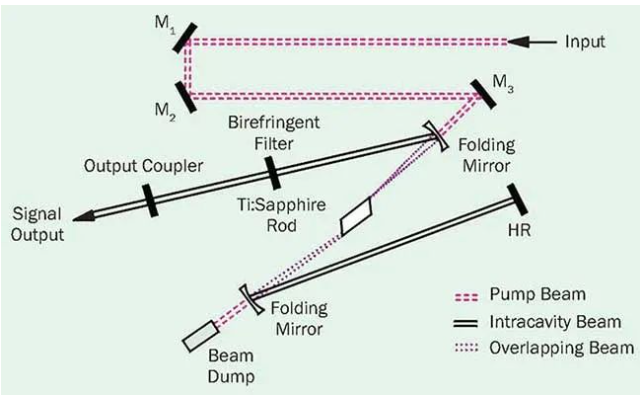

Conceptually, the Tunable CW laser is the simplest laser architecture. This laser includes a high-reflectivity mirror, a gain medium and an output coupling mirror (see Figure 1), and it can provide CW output using various laser gain media. To achieve tunability, a gain medium that can cover the target wavelength range needs to be selected.

2. Tunable CW ring laser

Ring lasers have long been used to achieve tunable CW output through a single longitudinal mode, with a spectral bandwidth in the kilohertz range. Similar to standing wave lasers, tunable ring lasers can also use dyes and titanium sapphire as gain media. Dyes can provide an extremely narrow line width of less than 100 kHz, while titanium sapphire offers a line width of less than 30 kHz. The tuning range of the dye laser is 550 to 760 nm, and that of the titanium sapphire laser is 680 to 1035 nm. The outputs of both types of lasers can be frequency-doubled to the UV band.

3. Mode-locked quasi-continuous laser

For many applications, precisely defining the time characteristics of laser output is more important than precisely defining the energy. In fact, achieving short optical pulses requires a cavity configuration with many longitudinal modes resonating simultaneously. When these cyclic longitudinal modes have a fixed phase relationship within the laser cavity, the laser will be mode-locked. This will enable a single pulse to oscillate within the cavity, with its period defined by the length of the laser cavity. Active mode-locking can be achieved using an acousto-optic modulator (AOM), or passive mode-locking can be realized through a Kerr lens.

4. Ultrafast ytterbium laser

Although titanium sapphire lasers have wide practicality, some biological imaging experiments require longer wavelengths. A typical two-photon absorption process is excited by photons with a wavelength of 900 nm. Because longer wavelengths mean less scattering, longer excitation wavelengths can more effectively drive biological experiments that require a deeper imaging depth.

Nowadays, tunable lasers have been applied in many important fields, ranging from basic scientific research to laser manufacturing and life and health sciences. The currently available technology range is very wide, starting from simple CW tunable systems, whose narrow linewidth can be used for high-resolution spectroscopy, molecular and atomic capture, and quantum optics experiments, providing key information for modern researchers. Today’s laser manufacturers offer one-stop solutions, providing laser output spanning over 300 nm within the nanojoule energy range. More complex systems span an impressive wide spectral range of 200 to 20,000 nm in the microjoule and millijoule energy ranges.

Post time: Aug-12-2025