Thin film lithium niobate (LN) photodetector

Lithium niobate (LN) has a unique crystal structure and rich physical effects, such as nonlinear effects, electro-optic effects, pyroelectric effects, and piezoelectric effects. At the same time, it has the advantages of wideband optical transparency window and long-term stability. These characteristics make LN an important platform for the new generation of integrated photonics. In optical devices and optoelectronic systems, the characteristics of LN can provide rich functions and performance, promoting the development of optical communication, optical computing, and optical sensing fields. However, due to the weak absorption and insulation properties of lithium niobate, the integrated application of lithium niobate still faces the problem of difficult detection. In recent years, reports in this field mainly include waveguide integrated photodetectors and heterojunction photodetectors.

The waveguide integrated photodetector based on lithium niobate is usually focused on the optical communication C-band (1525-1565nm). In terms of function, LN mainly plays the role of guided waves, while the optoelectronic detection function mainly relies on semiconductors such as silicon, III-V group narrow bandgap semiconductors, and two-dimensional materials. In such an architecture, light is transmitted through lithium niobate optical waveguides with low loss, and then absorbed by other semiconductor materials based on photoelectric effects (such as photoconductivity or photovoltaic effects) to increase carrier concentration and convert it into electrical signals for output. The advantages are high operating bandwidth (~GHz), low operating voltage, small size, and compatibility with photonic chip integration. However, due to the spatial separation of lithium niobate and semiconductor materials, although they each perform their own functions, LN only plays a role in guiding waves and other excellent foreign properties have not been well utilized. Semiconductor materials only play a role in photoelectric conversion and lack complementary coupling with each other, resulting in a relatively limited operating band. In terms of specific implementation, the coupling of light from the light source to the lithium niobate optical waveguide results in significant losses and strict process requirements. In addition, the actual optical power of the light irradiated onto the semiconductor device channel in the coupling region is difficult to calibrate, which limits its detection performance.

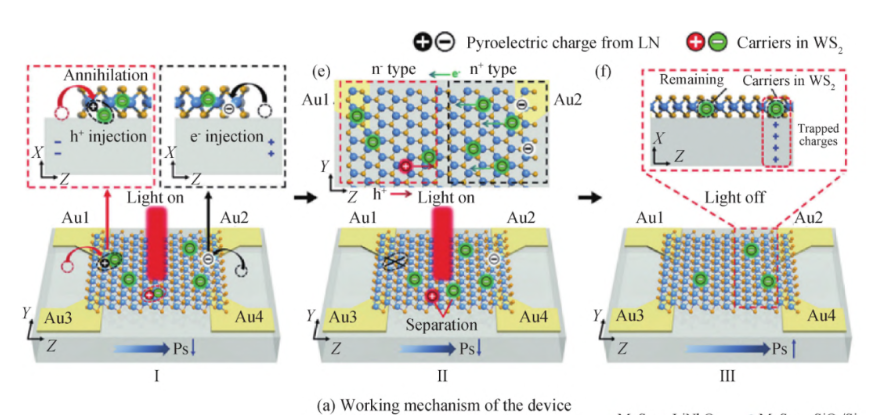

The traditional photodetectors used for imaging applications are usually based on semiconductor materials. Therefore, for lithium niobate, its low light absorption rate and insulating properties make it undoubtedly not favored by photodetector researchers, and even a difficult point in the field. However, the development of heterojunction technology in recent years has brought hope to the research of lithium niobate based photodetectors. Other materials with strong light absorption or excellent conductivity can be heterogeneously integrated with lithium niobate to compensate for its shortcomings. At the same time, the spontaneous polarization induced pyroelectric characteristics of lithium niobate due to its structural anisotropy can be controlled by converting to heat under light irradiation, thereby changing the pyroelectric characteristics for optoelectronic detection. This thermal effect has the advantages of wideband and self driving, and can be well complemented and fused with other materials. The synchronous utilization of thermal and photoelectric effects has opened a new era for lithium niobate based photodetectors, enabling devices to combine the advantages of both effects. And to make up for the shortcomings and achieve complementary integration of advantages, It is a research hotspot in recent years. In addition, the utilization of ion implantation, band engineering, and defect engineering is also a good choice to solve the difficulty of detecting lithium niobate. However, due to the high processing difficulty of lithium niobate, this field still faces great challenges such as low integration, array imaging devices and systems, and insufficient performance, which has great research value and space.

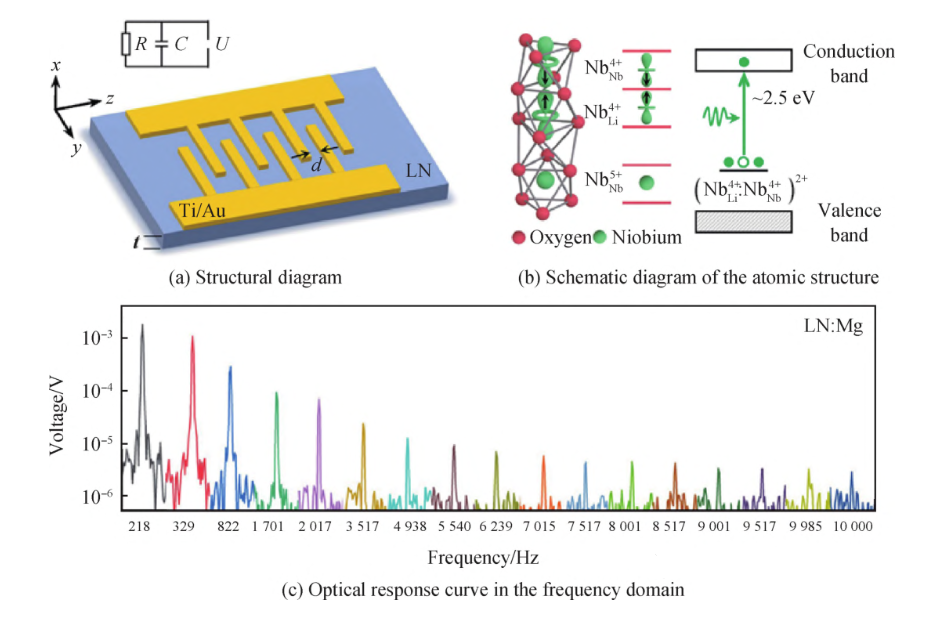

Figure 1, using the defect energy states within the LN bandgap as electron donor centers, free charge carriers are generated in the conduction band under visible light excitation. Compared to previous pyroelectric LN photodetectors, which were typically limited to a response speed of around 100Hz, this LN photodetector has a faster response speed of up to 10kHz. Meanwhile, in this work, it was demonstrated that magnesium ion doped LN can achieve external light modulation with a response of up to 10kHz. This work promotes the research on high-performance and high-speed LN photodetectors in the construction of fully functional single-chip integrated LN photonic chips.

In summary, the research field of thin film lithium niobate photodetectors has important scientific significance and enormous practical application potential. In the future, with the development of technology and the deepening of research, thin film lithium niobate (LN) photodetectors will develop towards higher integration. Combining different integration methods to achieve high-performance, fast response, and wideband thin film lithium niobate photodetectors in all aspects will become a reality, which will greatly promote the development of on-chip integration and intelligent sensing fields, and provide more possibilities for the new generation of photonics applications.

Post time: Feb-17-2025